张俊杰主任为您解读:“癌症体质”真的存在吗?

在民间流传中,“癌症体质”常被描述为一种容易患癌的“先天注定”状态。尽管这一概念缺乏严谨的科学定义,但现代研究确实发现,个体的遗传背景、环境因素、生活方式及代谢特征等多方面因素共同作用,可能使某些人群面临更高的癌症风险。广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任带您从科学角度探讨“癌症体质”背后的真实因素。

一、遗传因素:癌症风险的“先天密码”

部分人群的DNA中确实携带了增加患癌风险的遗传突变。例如:

BRCA1/BRCA2基因突变:携带这类突变的人群乳腺癌和卵巢癌发病率显著升高(终生风险可达70%以上)。安吉丽娜·朱莉因家族遗传性乳腺癌风险切除乳腺的案例,正是这一机制的典型体现。

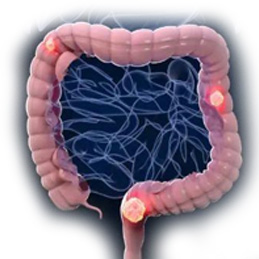

林奇综合征(Lynch Syndrome):由DNA错配修复基因突变导致,患者患结直肠癌、子宫内膜癌等的风险比普通人群高10倍以上。

家族性腺瘤性息肉病(FAP):APC基因突变使肠道息肉癌变风险接近100%,需终生监测。

数据支持:美国癌症协会数据显示,约5-10%的癌症病例与遗传性基因突变直接相关。这类人群可被视为具有“遗传易感性体质”,但遗传并非绝对宿命——早期筛查和干预(如预防性手术、定期检测)可大幅降低发病风险。

二、环境因素:潜移默化中的致癌“土壤”

长期暴露于特定环境致癌物,可能改变细胞基因表达,形成“环境易感性体质”。例如:

职业暴露:矿工长期吸入石棉纤维,肺癌发病率是非暴露人群的5-7倍;化工厂工人接触苯、甲醛等化学物质,白血病风险显著升高。

地域性因素:河南林州(今林州市)因长期食用含亚硝胺的腌制食品,食管癌发病率曾居全国首位;日本福岛核泄漏后周边地区甲状腺癌发病率上升,均反映了环境致癌效应。

慢性感染:幽门螺杆菌(HP)感染与胃癌、EB病毒与鼻咽癌、HPV与人类宫颈癌之间存在明确因果关系。世界卫生组织(WHO)已将这类感染列为I类致癌物。

科学机制:环境致癌物通过氧化应激、DNA损伤、表观遗传修饰等途径,干扰细胞正常生长调控,为癌症发生埋下伏笔。这一过程通常需要数年甚至数十年,早期脱离有害环境或接种疫苗(如HPV疫苗)可有效阻断。

三、代谢与生活方式:可调控的“癌症风险开关”

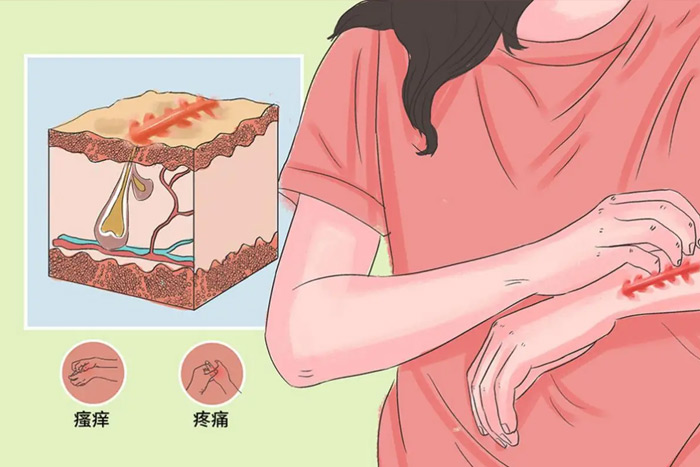

个体的代谢特征与生活习惯,可通过影响免疫系统、慢性炎症水平及激素平衡,间接塑造“癌症易感体质”。例如:

肥胖与代谢综合征:国际癌症研究机构(IARC)证实,肥胖与13种癌症相关(如乳腺癌、肝癌、胰腺癌)。脂肪组织产生的炎症因子可刺激癌细胞生长,胰岛素抵抗则增加子宫内膜癌风险。

慢性炎症:慢性胃溃疡、溃疡性结肠炎等疾病患者,因组织长期处于炎症状态,癌变风险较普通人群高2-3倍。

不良生活习惯:吸烟使肺癌风险增加20倍;酗酒导致的肝硬化可进展为肝癌;熬夜、压力过大则可能削弱免疫功能,降低机体抗癌能力。

逆转可能:通过健康饮食(地中海饮食模式)、规律运动(每周150分钟中等强度运动)、戒烟限酒等干预,可改善代谢状态,降低30-40%的癌症风险。日本“胃癌大国”到“胃癌低发国”的转型,正是公共卫生干预的成功案例。

四、结论:癌症体质≠命运判决书

广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任称:“癌症体质”并非宿命论的预言,而是由多因素交织的风险评估模型。遗传、环境、代谢和生活方式共同决定了每个人的癌症风险水平。通过以下措施,多数癌症风险可被有效预防:

1. 高风险人群:进行基因检测、定期肿瘤筛查(如BRCA突变者每年乳腺MRI检查)。

2. 普通人群:践行健康生活方式,远离环境致癌物,接种HPV、乙肝等防癌疫苗。

3. 中西结合调理:在专业医师指导下,通过体质辨识进行个性化治疗方案。

广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任温馨提示:了解“癌症体质”的本质,不是为了制造恐慌,而是为了科学地管理健康——风险越高,越需主动干预。正如美国国立癌症研究所(NCI)所言:“癌症是可控的慢性病,预防远比治疗更重要。”

-

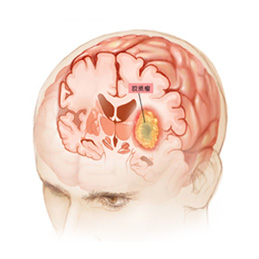

脑胶质瘤是由神经上皮胶质细胞和神经元细胞异常增殖而形成的肿瘤,也被称为神经上皮组织肿瘤,是颅内最常见的原发性恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的40%~50%。

-

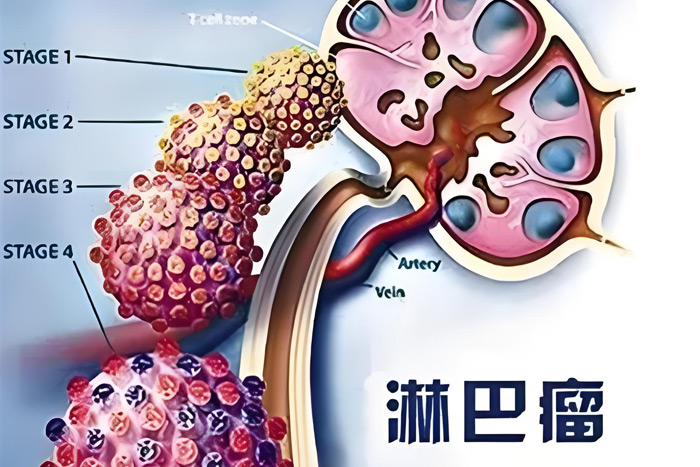

淋巴癌是源自淋巴系统的恶性肿瘤,常见于淋巴结、脾脏等器官,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗和体重减轻等

-

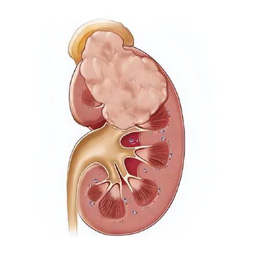

肾癌是源自肾脏的恶性肿瘤,常见于中老年人群。早期无明显症状,晚期可能表现为血尿、腰痛或腹部肿块。早期发现对改善预后至关重要,定期体检有助于早期诊断

-

肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤,多与肝炎病毒感染、长期饮酒等有关。早期症状不明显,晚期可出现腹痛、黄疸等。治疗包括手术、介入治疗和靶向治疗,早期发现

-

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,与饮食习惯、幽门螺杆菌感染等因素相关。早期症状隐匿,晚期可出现腹痛、食欲减退等。治疗方式包括手术、化疗和靶向治疗,早期诊断

-

咽喉癌是发生在咽部或喉部的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒等不良习惯有关。早期症状包括声音嘶哑、咽喉不适等。治疗方法包括手术、放疗和化疗

-

口腔癌是发生在口腔内的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒、嚼槟榔等习惯相关。早期症状包括口腔溃疡不愈、疼痛等。治疗方式包括手术、放疗和化疗,早期发现能显著改善预后

-

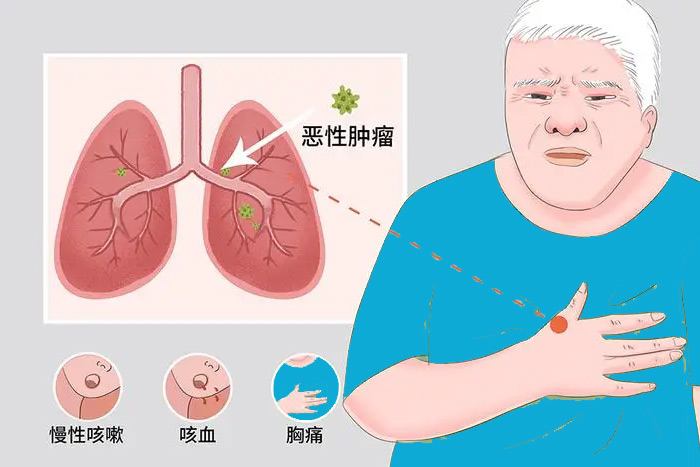

气管癌是发生在气管内壁的恶性肿瘤,主要与吸烟和环境污染有关。常见症状包括咳嗽、喘息、胸痛和血痰。治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,早期诊断对于提高生存率至关重要

-

直肠癌是发生在直肠的恶性肿瘤,常见症状包括便血、腹痛和排便习惯改变。风险因素包括饮食不良、肥胖和家族史。治疗方法包括手术、放疗和化疗,早期发现有助于提高治愈率

-

胰腺癌被称为“癌中之王”,因其早期症状隐匿、确诊时多为晚期、治疗难度大而闻名。它的生存率较低,但早期发现和综合治疗能显著改善预后。了解胰腺癌的高危因素、症状以及治疗选择,对提高防治意识和生命质量至关重要。

-

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,多发生于40岁以上人群,其发病与不良饮食习惯、吸烟饮酒、慢性炎症等因素密切相关。早期症状隐匿,常表现为吞咽困难或异物感。通过早期筛查和科学治疗,患者的预后可显著改善。关注健康生活方式和定期体检,是预防和发现食道癌的关键。

-

胆囊癌是一种相对罕见但高度恶性的消化系统肿瘤,常见于中老年人群,女性发病率较高。其发生与慢性胆囊炎、胆结石、不健康饮食等因素密切相关。早期胆囊癌症状不明显,常被误认为胆囊炎或胆结石。通过定期体检、早期诊断和规范治疗,可显著提高患者的生存率和生活质量。

-

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤之一,多见于中老年人。其发病与高脂肪低纤维饮食、家族遗传史、慢性肠炎等因素密切相关。早期可能无明显症状,或表现为腹痛、便血、排便习惯改变等。通过健康饮食、适量运动和定期筛查,可以有效预防和早期发现结肠癌,提高治疗效果和生存率。

-

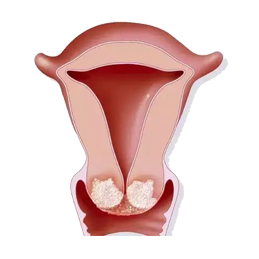

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,多由持续感染高危型人乳头瘤病毒(HPV)引发,早期无明显症状,可能表现为异常阴道出血或分泌物增多。定期进行宫颈筛查(如TCT和HPV检测)是早期发现的关键。通过接种HPV疫苗和健康生活方式,可有效预防宫颈癌,早期诊断和规范治疗可显著改善预后。

-

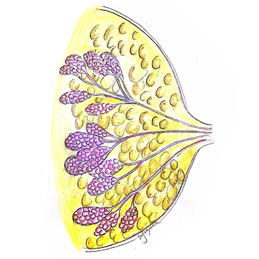

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期可能无痛性肿块或乳房形状改变。常用治疗包括手术、化疗、放疗及内分泌治疗,早期诊断有助于提高治愈率

-

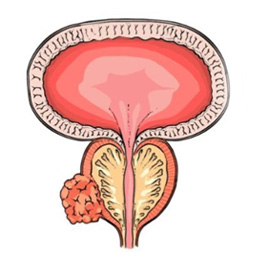

前列腺癌是发生在男性前列腺的常见恶性肿瘤,多见于中老年男性。其早期通常无明显症状,晚期可能引发排尿困难、尿血和骨痛等,早期发现和治疗能显著改善预后...

-

卵巢癌是女性生殖系统中最具威胁的恶性肿瘤之一,被称为“沉默的杀手”,因早期症状隐匿,常在晚期才被发现。其发病与遗传因素、家族史、激素水平等相关。常见症状包括腹胀、腹痛、不明原因体重变化等。定期体检和关注身体异常信号,有助于早期发现。规范治疗是提高卵巢癌患者生存率的关键。

-

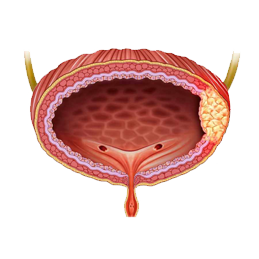

膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,发病率在男性中显著高于女性,是泌尿系统肿瘤中最为常见的一种。膀胱癌的早期发现和治疗对患者的预后至关重要。

-

舌癌是口腔颌面部常见的恶性肿瘤,男性发病率高于女性,98%以上为鳞状细胞癌,尤其在舌前2/3部位。腺癌较少见,多发于舌根部;舌根部有时也会出现淋巴上皮癌和未分化癌。

-

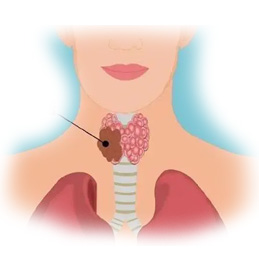

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的约1%。其恶性程度因病理类型而异。女性发病率较高,症状主要表现为甲状腺肿块或结节。