双肺转移灶全部消失!治疗4个月骨肉瘤完全缓解!局部介入疗效惊艳

骨肉瘤是一种恶性骨肿瘤,常见于青少年和儿童。虽然手术是治疗骨肉瘤的主要方法之一,但术后仍有可能发生转移,其中肺部是最常见的转移部位之一。治疗方案的选择应根据患者的具体情况,包括肿瘤的大小、数量、位置、患者的身体状况等因素综合考虑。广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任分享一例相关的案例:

四期骨肉瘤双肺转移患者绝境重生

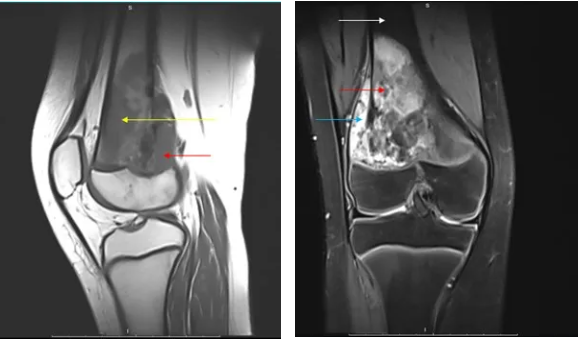

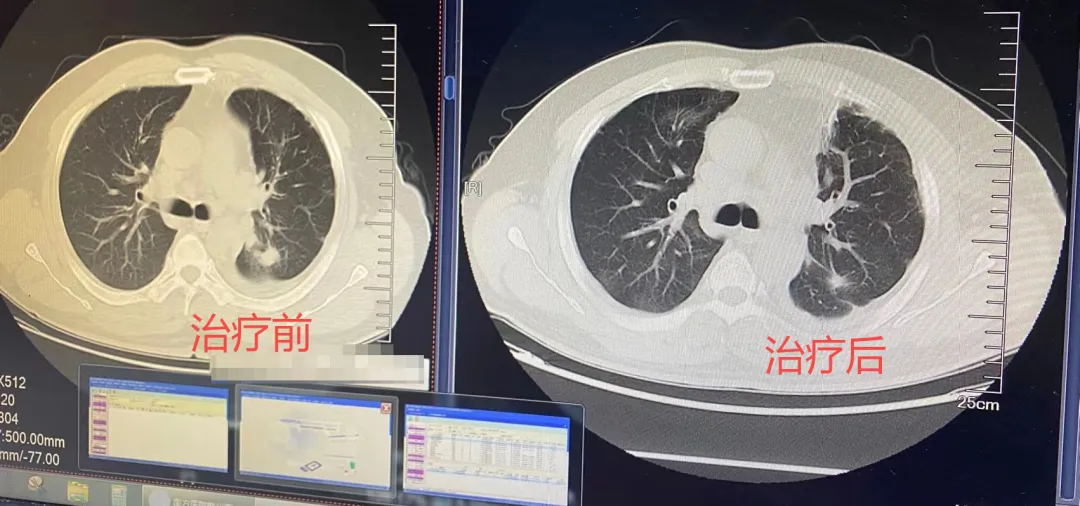

2024 年,17 岁的少年陈捷(化名)因右腿持续疼痛就医,MRI 检查显示股骨下端巨大占位,活检确诊为高度恶性骨肉瘤。更令人揪心的是,肺部 CT 发现双肺散在分布 12 枚转移灶,最大直径达 2.5 厘米 —— 这意味着肿瘤已进入晚期,传统治疗手段预后极差。

突破传统:多学科协作制定精准方案

广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任团队联合肿瘤内科、介入科展开多学科会诊。考虑到患者对一线化疗药物反应不佳,基因检测显示 VEGFR2 高表达,张俊杰主任联合专家团队决定采用「介入栓塞 + 靶向药物」的创新组合方案:

超选择性动脉介入:通过微导管将载药微球精准注入肿瘤供血动脉,局部药物浓度提升 20 倍,同时栓塞肿瘤血管导致缺血坏死;

抗血管靶向治疗:每日口服特定剂量的抗血管生成靶向药物,阻断肿瘤新生血管形成;

免疫支持治疗:同步应用 PD-1 抑制剂激活免疫系统,形成「局部打击 + 全身监控」的双重防线。

疗效惊艳:四个月实现影像学完全缓解

治疗第 2 个月复查显示,肺部转移灶开始出现中央空洞化;第 4 个月,CT 扫描证实所有肺结节完全消失,原发肿瘤体积缩小 83%。这一结果远超预期,为保肢手术创造了条件。术中冰冻病理显示,肿瘤组织 95% 以上呈坏死改变,切缘阴性。术后继续巩固治疗 3 个月,患者目前已恢复正常生活,复查肿瘤标志物持续阴性。

专家解析:介入治疗的三大核心优势

精准增效:通过 DSA 实时导航,将化疗药物直接送达肿瘤病灶,局部药物浓度提升 10-100 倍,疗效显著增强;

微创安全:仅需股动脉穿刺,避免传统手术创伤,患者术后 24 小时即可下床活动;

协同作用:介入治疗后肿瘤微环境改变,可增强靶向药物的敏感性,形成治疗叠加效应。

数据佐证:介入联合靶向治疗的临床突破

广州新市医院肿瘤科张俊杰团队研究显示,介入联合靶向治疗可使骨肉瘤肺转移灶完全缓解率提升至 37%,较单纯化疗提高 2.3 倍;

中国抗癌协会最新统计表明,接受介入治疗的患者保肢率达 92%,5 年生存率较传统方案提高 15%;

国际《骨肿瘤治疗指南》2025 版首次将介入治疗纳入肺转移瘤的一线治疗选择。

专家提醒:早期筛查与规范治疗是关键

张俊杰主任强调:「骨肉瘤好发于青少年,早期症状易被忽视。当出现持续性骨痛、局部肿胀或活动受限,尤其是夜间疼痛加剧时,应及时就医。」他建议高危人群定期进行碱性磷酸酶检测和全身 PET-CT 筛查。对于晚期患者,多学科协作的个体化治疗方案(如介入 + 靶向 + 免疫)正成为突破生存瓶颈的重要手段。

结语

陈捷的案例印证了现代肿瘤治疗的发展趋势:从「一刀切」到精准医疗,从单一手段到综合干预。随着介入技术的革新和靶向药物的迭代,曾经的「癌中之王」正逐渐被改写为可治之症。这不仅是医学的胜利,更是生命韧性的见证。

-

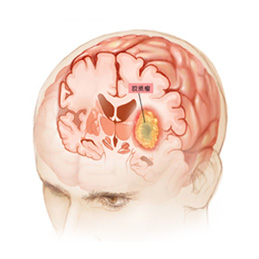

脑胶质瘤是由神经上皮胶质细胞和神经元细胞异常增殖而形成的肿瘤,也被称为神经上皮组织肿瘤,是颅内最常见的原发性恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的40%~50%。

-

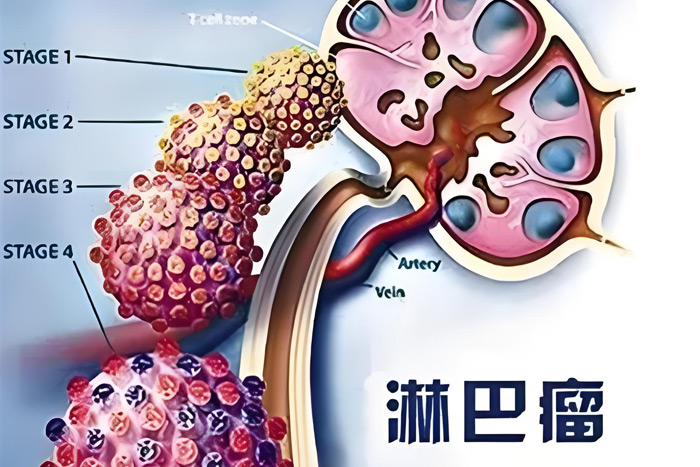

淋巴癌是源自淋巴系统的恶性肿瘤,常见于淋巴结、脾脏等器官,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗和体重减轻等

-

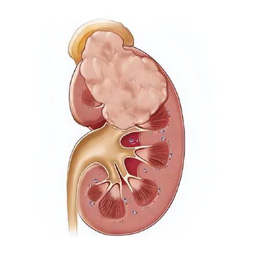

肾癌是源自肾脏的恶性肿瘤,常见于中老年人群。早期无明显症状,晚期可能表现为血尿、腰痛或腹部肿块。早期发现对改善预后至关重要,定期体检有助于早期诊断

-

肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤,多与肝炎病毒感染、长期饮酒等有关。早期症状不明显,晚期可出现腹痛、黄疸等。治疗包括手术、介入治疗和靶向治疗,早期发现

-

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,与饮食习惯、幽门螺杆菌感染等因素相关。早期症状隐匿,晚期可出现腹痛、食欲减退等。治疗方式包括手术、化疗和靶向治疗,早期诊断

-

咽喉癌是发生在咽部或喉部的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒等不良习惯有关。早期症状包括声音嘶哑、咽喉不适等。治疗方法包括手术、放疗和化疗

-

口腔癌是发生在口腔内的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒、嚼槟榔等习惯相关。早期症状包括口腔溃疡不愈、疼痛等。治疗方式包括手术、放疗和化疗,早期发现能显著改善预后

-

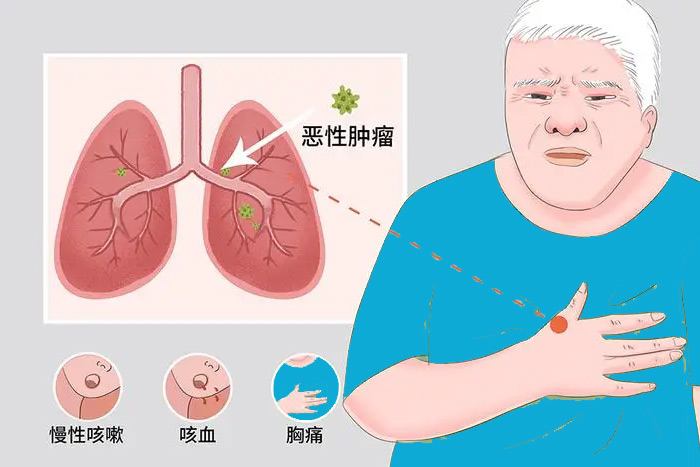

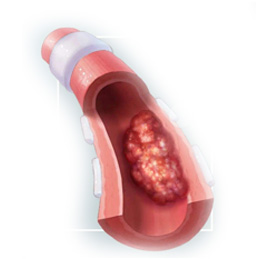

气管癌是发生在气管内壁的恶性肿瘤,主要与吸烟和环境污染有关。常见症状包括咳嗽、喘息、胸痛和血痰。治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,早期诊断对于提高生存率至关重要

-

直肠癌是发生在直肠的恶性肿瘤,常见症状包括便血、腹痛和排便习惯改变。风险因素包括饮食不良、肥胖和家族史。治疗方法包括手术、放疗和化疗,早期发现有助于提高治愈率

-

胰腺癌被称为“癌中之王”,因其早期症状隐匿、确诊时多为晚期、治疗难度大而闻名。它的生存率较低,但早期发现和综合治疗能显著改善预后。了解胰腺癌的高危因素、症状以及治疗选择,对提高防治意识和生命质量至关重要。

-

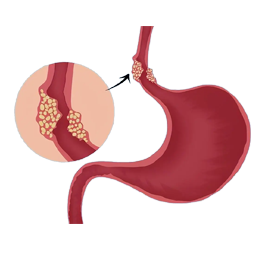

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,多发生于40岁以上人群,其发病与不良饮食习惯、吸烟饮酒、慢性炎症等因素密切相关。早期症状隐匿,常表现为吞咽困难或异物感。通过早期筛查和科学治疗,患者的预后可显著改善。关注健康生活方式和定期体检,是预防和发现食道癌的关键。

-

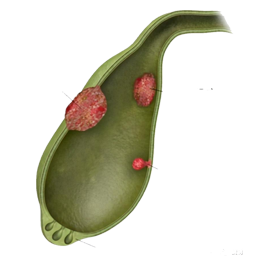

胆囊癌是一种相对罕见但高度恶性的消化系统肿瘤,常见于中老年人群,女性发病率较高。其发生与慢性胆囊炎、胆结石、不健康饮食等因素密切相关。早期胆囊癌症状不明显,常被误认为胆囊炎或胆结石。通过定期体检、早期诊断和规范治疗,可显著提高患者的生存率和生活质量。

-

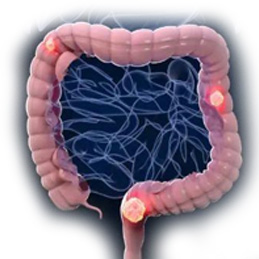

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤之一,多见于中老年人。其发病与高脂肪低纤维饮食、家族遗传史、慢性肠炎等因素密切相关。早期可能无明显症状,或表现为腹痛、便血、排便习惯改变等。通过健康饮食、适量运动和定期筛查,可以有效预防和早期发现结肠癌,提高治疗效果和生存率。

-

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,多由持续感染高危型人乳头瘤病毒(HPV)引发,早期无明显症状,可能表现为异常阴道出血或分泌物增多。定期进行宫颈筛查(如TCT和HPV检测)是早期发现的关键。通过接种HPV疫苗和健康生活方式,可有效预防宫颈癌,早期诊断和规范治疗可显著改善预后。

-

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期可能无痛性肿块或乳房形状改变。常用治疗包括手术、化疗、放疗及内分泌治疗,早期诊断有助于提高治愈率

-

前列腺癌是发生在男性前列腺的常见恶性肿瘤,多见于中老年男性。其早期通常无明显症状,晚期可能引发排尿困难、尿血和骨痛等,早期发现和治疗能显著改善预后...

-

卵巢癌是女性生殖系统中最具威胁的恶性肿瘤之一,被称为“沉默的杀手”,因早期症状隐匿,常在晚期才被发现。其发病与遗传因素、家族史、激素水平等相关。常见症状包括腹胀、腹痛、不明原因体重变化等。定期体检和关注身体异常信号,有助于早期发现。规范治疗是提高卵巢癌患者生存率的关键。

-

膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,发病率在男性中显著高于女性,是泌尿系统肿瘤中最为常见的一种。膀胱癌的早期发现和治疗对患者的预后至关重要。

-

舌癌是口腔颌面部常见的恶性肿瘤,男性发病率高于女性,98%以上为鳞状细胞癌,尤其在舌前2/3部位。腺癌较少见,多发于舌根部;舌根部有时也会出现淋巴上皮癌和未分化癌。

-

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的约1%。其恶性程度因病理类型而异。女性发病率较高,症状主要表现为甲状腺肿块或结节。