暨南大学附属深圳华侨医院肿瘤中心董文广教授解读:肝癌成因剖析与科学预防攻略

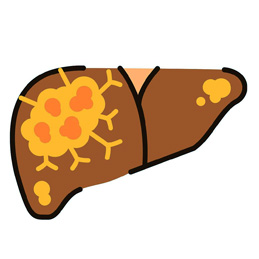

肝癌被誉为“沉默的杀手”,其发病率和致死率居高不下,严重威胁人们的生命健康。暨南大学附属深圳华侨医院肿瘤中心董文广教授指出,肝癌的发生往往经历“肝炎—肝硬化—肝癌”三部曲,而这一过程并非不可逆转,关键在于科学预防与早期干预。

肝癌成因:多重因素共同作用

董文广教授表示,肝癌的形成是多种因素长期作用的结果,主要包括以下几方面:

1.病毒感染:乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)感染是肝癌最主要的致病因素,特别是在我国,乙肝病毒携带者的肝癌发病率远高于普通人群。

2.长期酗酒:酒精进入体内后,需经过肝脏代谢,长期大量饮酒会导致酒精性肝炎,最终可能发展为肝硬化,进而演变为肝癌。

3.黄曲霉毒素暴露:黄曲霉毒素B1是一种强致癌物,主要存在于发霉的花生、玉米等食物中,长期摄入可直接损伤肝细胞,诱发肝癌。

4.脂肪肝及代谢综合征:肥胖、糖尿病、脂肪肝患者的肝脏长期处于炎症状态,容易发展为肝纤维化和肝硬化,增加肝癌风险。

5.遗传因素:如果直系亲属中有人患有肝癌,那么其家族成员的患病风险会相对较高。

6.化学毒素和药物滥用:长期接触有害化学物质,如某些工业毒素,或滥用药物,都会增加肝脏负担,引发慢性损伤,甚至诱发癌变。

高危人群需警惕,定期筛查不可少

董文广教授提醒,以下人群应特别关注肝癌风险,并定期进行相关检查:

乙肝、丙肝病毒携带者

长期酗酒者

有肝癌家族史者

长期接触黄曲霉毒素或有长期食用发霉食品习惯者

脂肪肝、糖尿病、肥胖患者

既往有肝硬化病史者

科学筛查,早发现早干预

针对肝癌的早期筛查,董文广教授推荐以下检查方式:

甲胎蛋白(AFP)检测:AFP是肝癌的常见肿瘤标志物,高危人群建议每36个月检测一次。

肝脏超声检查:B超检查是一种无创、安全的方式,能够有效发现肝脏的病变情况,建议高危人群每半年检查一次。

CT/MRI影像检查:对于高度怀疑肝癌的病例,CT或MRI增强扫描可进一步明确诊断。

科学预防,降低肝癌风险

董文广教授强调,预防肝癌需要从生活习惯、疾病控制等方面入手,具体措施包括:

1.接种乙肝疫苗:预防乙肝病毒感染是阻断肝癌发生的关键,未接种乙肝疫苗者应尽快补种。

2.健康饮食:

避免食用霉变食物,减少黄曲霉毒素暴露。

均衡膳食,增加富含优质蛋白、维生素和膳食纤维的食物,如瘦肉、鱼类、豆制品、新鲜蔬果等。

限制高脂高糖食品的摄入,减少脂肪肝风险。

3.戒烟限酒:烟草和酒精都会对肝脏造成损伤,长期吸烟、酗酒者应尽早戒除不良习惯。

4.规律作息与运动:保持良好的作息习惯,避免熬夜,适量运动,如快走、游泳等,有助于增强免疫力,改善肝功能。

5.避免滥用药物:肝脏是人体主要的解毒器官,滥用药物或长期服用某些对肝脏有毒性的药物,会增加肝损伤风险。

6.定期体检:高危人群应进行定期筛查,早发现、早干预,避免疾病进展到晚期。

结语

肝癌并非无法预防,关键在于养成健康的生活习惯,避免已知的危险因素,并做好定期筛查。董文广教授提醒,肝癌的防治需要社会与个人共同努力,提高健康意识,做到“早筛查、早发现、早治疗”,才能真正远离肝癌的威胁,守护肝脏健康!

-

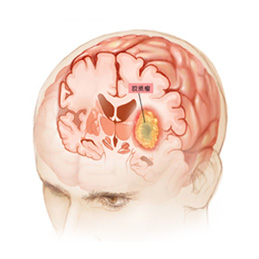

脑胶质瘤是由神经上皮胶质细胞和神经元细胞异常增殖而形成的肿瘤,也被称为神经上皮组织肿瘤,是颅内最常见的原发性恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的40%~50%。

-

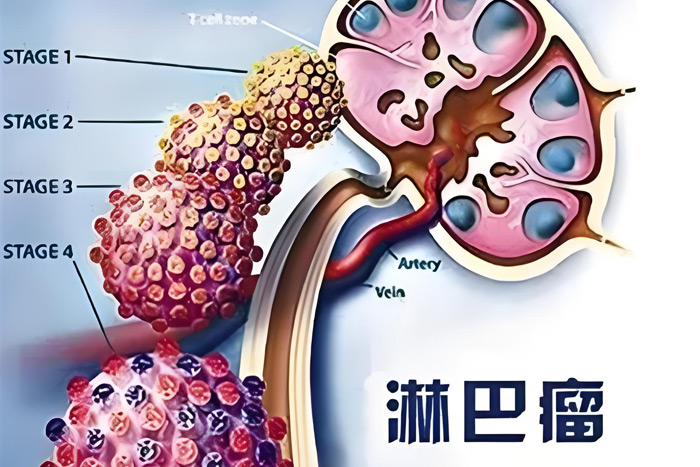

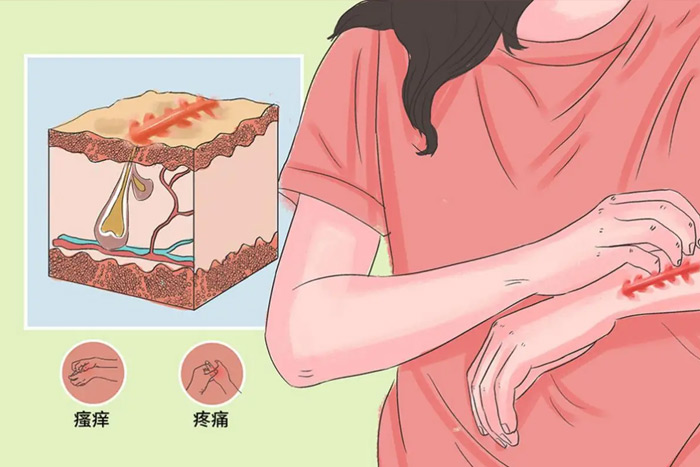

淋巴癌是源自淋巴系统的恶性肿瘤,常见于淋巴结、脾脏等器官,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗和体重减轻等

-

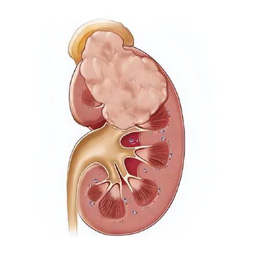

肾癌是源自肾脏的恶性肿瘤,常见于中老年人群。早期无明显症状,晚期可能表现为血尿、腰痛或腹部肿块。早期发现对改善预后至关重要,定期体检有助于早期诊断

-

肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤,多与肝炎病毒感染、长期饮酒等有关。早期症状不明显,晚期可出现腹痛、黄疸等。治疗包括手术、介入治疗和靶向治疗,早期发现

-

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,与饮食习惯、幽门螺杆菌感染等因素相关。早期症状隐匿,晚期可出现腹痛、食欲减退等。治疗方式包括手术、化疗和靶向治疗,早期诊断

-

咽喉癌是发生在咽部或喉部的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒等不良习惯有关。早期症状包括声音嘶哑、咽喉不适等。治疗方法包括手术、放疗和化疗

-

口腔癌是发生在口腔内的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒、嚼槟榔等习惯相关。早期症状包括口腔溃疡不愈、疼痛等。治疗方式包括手术、放疗和化疗,早期发现能显著改善预后

-

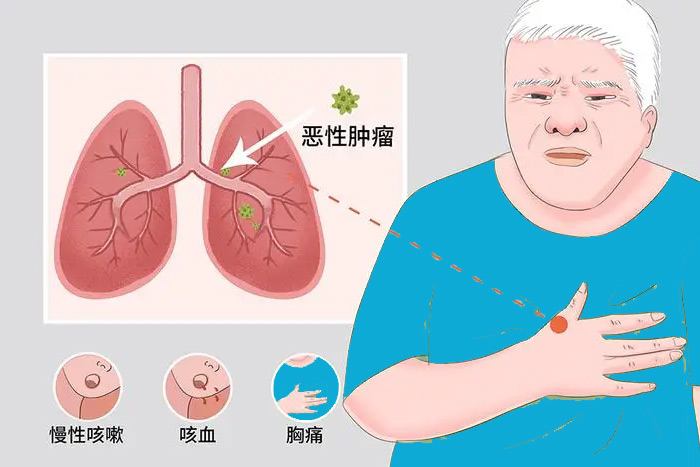

气管癌是发生在气管内壁的恶性肿瘤,主要与吸烟和环境污染有关。常见症状包括咳嗽、喘息、胸痛和血痰。治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,早期诊断对于提高生存率至关重要

-

直肠癌是发生在直肠的恶性肿瘤,常见症状包括便血、腹痛和排便习惯改变。风险因素包括饮食不良、肥胖和家族史。治疗方法包括手术、放疗和化疗,早期发现有助于提高治愈率

-

胰腺癌被称为“癌中之王”,因其早期症状隐匿、确诊时多为晚期、治疗难度大而闻名。它的生存率较低,但早期发现和综合治疗能显著改善预后。了解胰腺癌的高危因素、症状以及治疗选择,对提高防治意识和生命质量至关重要。

-

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,多发生于40岁以上人群,其发病与不良饮食习惯、吸烟饮酒、慢性炎症等因素密切相关。早期症状隐匿,常表现为吞咽困难或异物感。通过早期筛查和科学治疗,患者的预后可显著改善。关注健康生活方式和定期体检,是预防和发现食道癌的关键。

-

胆囊癌是一种相对罕见但高度恶性的消化系统肿瘤,常见于中老年人群,女性发病率较高。其发生与慢性胆囊炎、胆结石、不健康饮食等因素密切相关。早期胆囊癌症状不明显,常被误认为胆囊炎或胆结石。通过定期体检、早期诊断和规范治疗,可显著提高患者的生存率和生活质量。

-

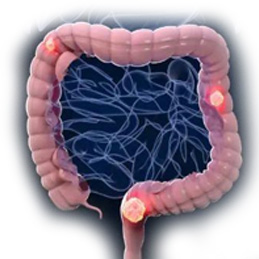

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤之一,多见于中老年人。其发病与高脂肪低纤维饮食、家族遗传史、慢性肠炎等因素密切相关。早期可能无明显症状,或表现为腹痛、便血、排便习惯改变等。通过健康饮食、适量运动和定期筛查,可以有效预防和早期发现结肠癌,提高治疗效果和生存率。

-

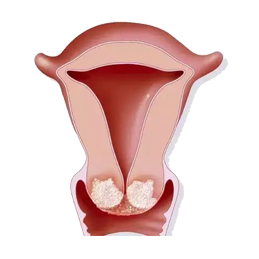

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,多由持续感染高危型人乳头瘤病毒(HPV)引发,早期无明显症状,可能表现为异常阴道出血或分泌物增多。定期进行宫颈筛查(如TCT和HPV检测)是早期发现的关键。通过接种HPV疫苗和健康生活方式,可有效预防宫颈癌,早期诊断和规范治疗可显著改善预后。

-

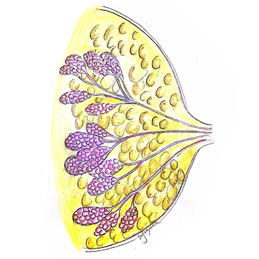

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期可能无痛性肿块或乳房形状改变。常用治疗包括手术、化疗、放疗及内分泌治疗,早期诊断有助于提高治愈率

-

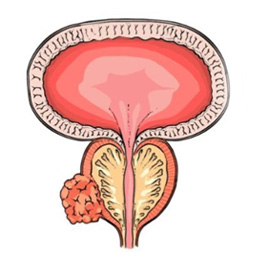

前列腺癌是发生在男性前列腺的常见恶性肿瘤,多见于中老年男性。其早期通常无明显症状,晚期可能引发排尿困难、尿血和骨痛等,早期发现和治疗能显著改善预后...

-

卵巢癌是女性生殖系统中最具威胁的恶性肿瘤之一,被称为“沉默的杀手”,因早期症状隐匿,常在晚期才被发现。其发病与遗传因素、家族史、激素水平等相关。常见症状包括腹胀、腹痛、不明原因体重变化等。定期体检和关注身体异常信号,有助于早期发现。规范治疗是提高卵巢癌患者生存率的关键。

-

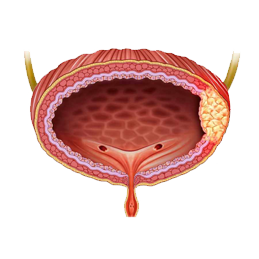

膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,发病率在男性中显著高于女性,是泌尿系统肿瘤中最为常见的一种。膀胱癌的早期发现和治疗对患者的预后至关重要。

-

舌癌是口腔颌面部常见的恶性肿瘤,男性发病率高于女性,98%以上为鳞状细胞癌,尤其在舌前2/3部位。腺癌较少见,多发于舌根部;舌根部有时也会出现淋巴上皮癌和未分化癌。

-

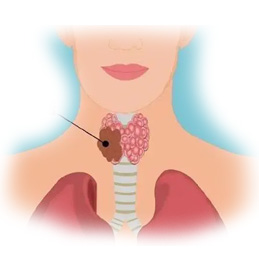

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的约1%。其恶性程度因病理类型而异。女性发病率较高,症状主要表现为甲状腺肿块或结节。