癌症患者注意!张俊杰提醒:化疗后 7 - 15 天,这四件事决定生死走向

癌症治疗是一场艰难的持久战,肿瘤介入治疗凭借创伤小、恢复快、疗效显著等优势,在肿瘤治疗领域占据着越来越重要的地位。不过在介入治疗成功后,术后的护理与康复同样关键。做好介入治疗后的各项注意事项,不仅能降低并发症的发生风险,还能助力患者更快康复,提升生活质量。接下来,广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任就从专业角度,为大家详细介绍肿瘤介入治疗后的注意要点。

第一关:预防感染,筑起生命防线

化疗药物会攻击快速分裂的细胞,其中就包括免疫系统的“主力军”——白细胞。化疗后7-14天,白细胞水平可能跌入谷底,中性粒细胞(一种关键免疫细胞)减少会导致身体失去对抗病原体的能力。具体怎么做?

1、体温监测是“警报器”:每天早晚测量体温,若超过38℃或持续低热,立即就医。发热可能是严重感染的首发信号。

2、个人卫生“升级防护”:用软毛牙刷刷牙,避免牙龈出血;洗澡改用擦浴,减少皮肤破损风险;排便后从前往后擦拭,预防肛周感染。

3、环境管理“三避免”:避免接触花草、宠物(可能携带真菌或寄生虫);避免去人群密集场所(戴口罩、勤洗手);避免食用隔夜饭菜或未彻底加热的食物(尤其海鲜、肉类)。

第二关:营养支持,细胞修复的“燃料库”

化疗后的身体就像一台“缺油机器”:黏膜受损导致吞咽困难,胃肠道反应让人食欲全无,但此时细胞修复急需大量蛋白质和维生素。

科学饮食原则:

1、“少量多餐”替代“三餐饱食”:每天吃5-6小餐,用粥、糊糊等半流食减轻消化负担。

2、优质蛋白优先:鸡蛋羹、嫩豆腐、酸奶等易消化蛋白来源比大鱼大肉更适合。

3、针对性补充维生素:维生素B族:燕麦、全麦面包可缓解末梢神经炎;维生素C:鲜榨橙汁(避免过酸刺激口腔)帮助伤口愈合;锌元素:南瓜籽、瘦牛肉促进味觉恢复。

4、特殊医嘱需遵守:若出现严重腹泻,需短期禁食,通过静脉营养补充。

误区纠正:家属常给患者喝骨头汤补营养,但浓汤中脂肪远高于蛋白,反而可能加重胃肠负担。

第三关:副作用管理,把风险关在“笼子”里

化疗的“余波”可能在7-15天内集中爆发,不同症状需要精准应对:

1、恶心呕吐:提前半小时服用止吐药;口中含姜片或闻柑橘类水果气味;避免饭后立即平躺。

2、腹泻处理:服用蒙脱石散后立即喝100ml温水;用苹果煮水代替生水果;记录大便次数和性状,若带血或黏液需立即就医。

3、口腔炎护理:用生理盐水+碳酸氢钠(小苏打)交替漱口;避免酒精类漱口水;进食前用利多卡因溶液喷涂止痛。

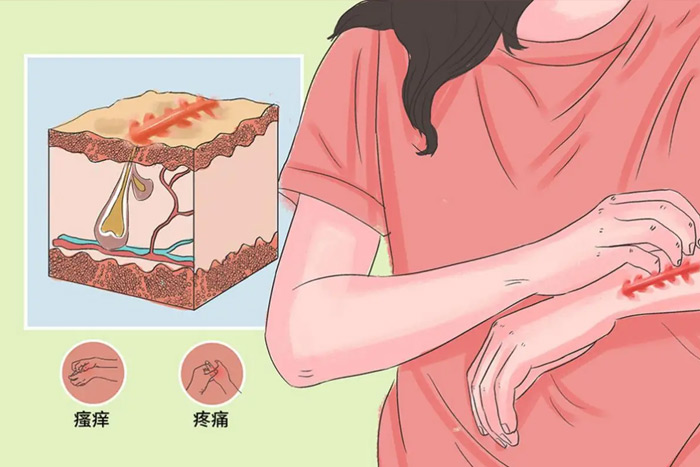

4、手足综合征:穿棉袜戴手套减少摩擦;避免长时间站立或提重物;局部涂抹尿素软膏。

特别注意:若出现胸闷气短(可能心脏毒性)、小便减少(警惕肾功能损伤),需立即急诊处理。

第四关:心理调适,激活身体的“自愈力”

化疗后的心理波动常被忽视,但焦虑、抑郁会使皮质醇水平升高,直接抑制免疫系统。

实用心理调节法:

1、建立“正向反馈”机制:记录每天的小进步,比如“今天多吃了半碗粥”“体温保持正常”,强化掌控感。

2、组建“抗癌联盟”:加入病友群分享经验,但避免过度比较病情。

3、适度“转移注意力”:听有声书、做手工、写治疗日记,但避免过度用脑。

广州新市医院肿瘤科三区张俊杰主任专家提醒:若需及时寻求心理科干预,必要时服用抗抑郁药物。

总结:化疗后的7-15天,是“危”与“机”并存的阶段

化疗后的 7 - 15 天,既是患者身体最为虚弱、面临风险最多的阶段,也是进一步打击癌细胞、促进身体恢复的重要时期。只要患者、家属和医护人员密切配合,科学应对,就能化 “危” 为 “机”,为肿瘤治疗的成功奠定坚实的基础 。

-

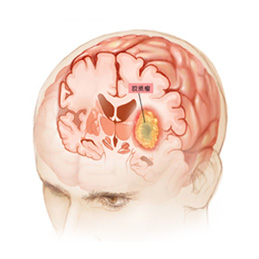

脑胶质瘤是由神经上皮胶质细胞和神经元细胞异常增殖而形成的肿瘤,也被称为神经上皮组织肿瘤,是颅内最常见的原发性恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的40%~50%。

-

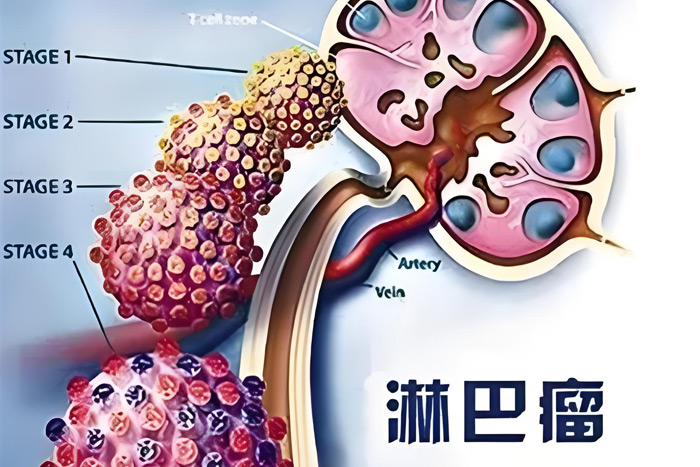

淋巴癌是源自淋巴系统的恶性肿瘤,常见于淋巴结、脾脏等器官,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗和体重减轻等

-

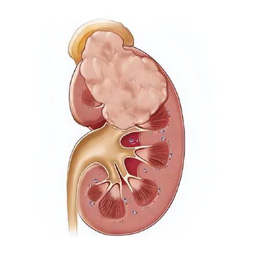

肾癌是源自肾脏的恶性肿瘤,常见于中老年人群。早期无明显症状,晚期可能表现为血尿、腰痛或腹部肿块。早期发现对改善预后至关重要,定期体检有助于早期诊断

-

肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤,多与肝炎病毒感染、长期饮酒等有关。早期症状不明显,晚期可出现腹痛、黄疸等。治疗包括手术、介入治疗和靶向治疗,早期发现

-

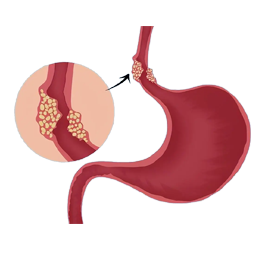

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,与饮食习惯、幽门螺杆菌感染等因素相关。早期症状隐匿,晚期可出现腹痛、食欲减退等。治疗方式包括手术、化疗和靶向治疗,早期诊断

-

咽喉癌是发生在咽部或喉部的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒等不良习惯有关。早期症状包括声音嘶哑、咽喉不适等。治疗方法包括手术、放疗和化疗

-

口腔癌是发生在口腔内的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒、嚼槟榔等习惯相关。早期症状包括口腔溃疡不愈、疼痛等。治疗方式包括手术、放疗和化疗,早期发现能显著改善预后

-

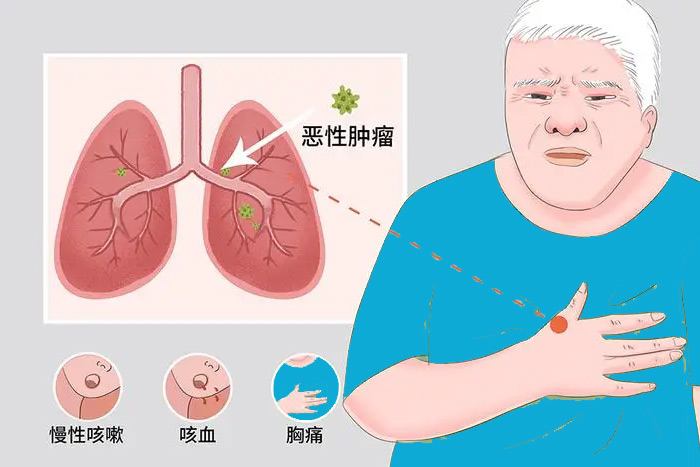

气管癌是发生在气管内壁的恶性肿瘤,主要与吸烟和环境污染有关。常见症状包括咳嗽、喘息、胸痛和血痰。治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,早期诊断对于提高生存率至关重要

-

直肠癌是发生在直肠的恶性肿瘤,常见症状包括便血、腹痛和排便习惯改变。风险因素包括饮食不良、肥胖和家族史。治疗方法包括手术、放疗和化疗,早期发现有助于提高治愈率

-

胰腺癌被称为“癌中之王”,因其早期症状隐匿、确诊时多为晚期、治疗难度大而闻名。它的生存率较低,但早期发现和综合治疗能显著改善预后。了解胰腺癌的高危因素、症状以及治疗选择,对提高防治意识和生命质量至关重要。

-

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,多发生于40岁以上人群,其发病与不良饮食习惯、吸烟饮酒、慢性炎症等因素密切相关。早期症状隐匿,常表现为吞咽困难或异物感。通过早期筛查和科学治疗,患者的预后可显著改善。关注健康生活方式和定期体检,是预防和发现食道癌的关键。

-

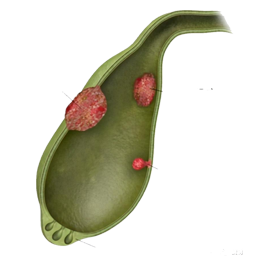

胆囊癌是一种相对罕见但高度恶性的消化系统肿瘤,常见于中老年人群,女性发病率较高。其发生与慢性胆囊炎、胆结石、不健康饮食等因素密切相关。早期胆囊癌症状不明显,常被误认为胆囊炎或胆结石。通过定期体检、早期诊断和规范治疗,可显著提高患者的生存率和生活质量。

-

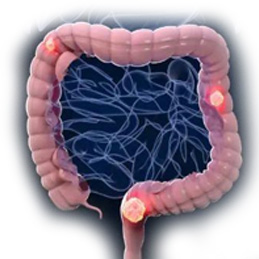

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤之一,多见于中老年人。其发病与高脂肪低纤维饮食、家族遗传史、慢性肠炎等因素密切相关。早期可能无明显症状,或表现为腹痛、便血、排便习惯改变等。通过健康饮食、适量运动和定期筛查,可以有效预防和早期发现结肠癌,提高治疗效果和生存率。

-

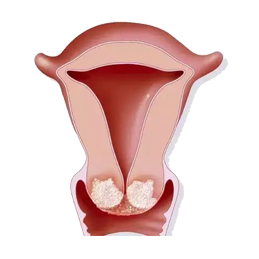

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,多由持续感染高危型人乳头瘤病毒(HPV)引发,早期无明显症状,可能表现为异常阴道出血或分泌物增多。定期进行宫颈筛查(如TCT和HPV检测)是早期发现的关键。通过接种HPV疫苗和健康生活方式,可有效预防宫颈癌,早期诊断和规范治疗可显著改善预后。

-

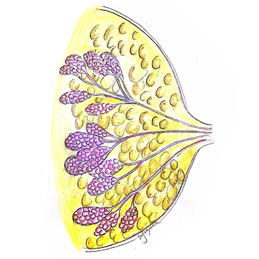

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期可能无痛性肿块或乳房形状改变。常用治疗包括手术、化疗、放疗及内分泌治疗,早期诊断有助于提高治愈率

-

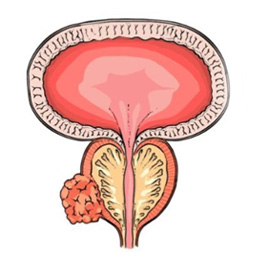

前列腺癌是发生在男性前列腺的常见恶性肿瘤,多见于中老年男性。其早期通常无明显症状,晚期可能引发排尿困难、尿血和骨痛等,早期发现和治疗能显著改善预后...

-

卵巢癌是女性生殖系统中最具威胁的恶性肿瘤之一,被称为“沉默的杀手”,因早期症状隐匿,常在晚期才被发现。其发病与遗传因素、家族史、激素水平等相关。常见症状包括腹胀、腹痛、不明原因体重变化等。定期体检和关注身体异常信号,有助于早期发现。规范治疗是提高卵巢癌患者生存率的关键。

-

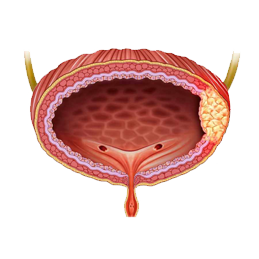

膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,发病率在男性中显著高于女性,是泌尿系统肿瘤中最为常见的一种。膀胱癌的早期发现和治疗对患者的预后至关重要。

-

舌癌是口腔颌面部常见的恶性肿瘤,男性发病率高于女性,98%以上为鳞状细胞癌,尤其在舌前2/3部位。腺癌较少见,多发于舌根部;舌根部有时也会出现淋巴上皮癌和未分化癌。

-

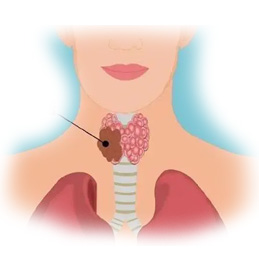

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的约1%。其恶性程度因病理类型而异。女性发病率较高,症状主要表现为甲状腺肿块或结节。